黄志贤

在现代商务活动中,交易双方本来应该是对等的,双方应该在平等互利的情况下,通过协调,从而达到双赢的效果。可是在我国的零售流通市场,销售终端与产品供应商之间的关系却呈现出销售终端处于主动地位,而供应商成为弱势群体的格局。供应商遭受销售终端的盘剥,使得双方的关系逐渐僵化,一旦二者之间的矛盾得以激化,只会出现双亏局面,进而影响我国零售业的健康发展。

零供关系的不和谐因素引起国家有关部门的高度重视。2006年10月,国家商务部、发展改革委、公安部、税务总局和工商总局共同颁布了《零售商供应商公平交易管理办法》(以下简称《办法》),对合理规范零售商与供应商之间的关系发挥了积极的作用,但从具体实施效果来看,还存在着一些需要改进和强化的地方。

一、目前存在的问题

(一)《办法》的执行和监督效果较差

据大多数业内人士反映,《办法》实施近3年来,实际效果不太明显,并没有能够切实保障供应商的利益,甚至一些零售企业对《办法》根本视而不见。由于《办法》只是国家主管部门的行业法规,并不具有经全国人大批准的法律约束意义,部分零售商对此置若罔闻,不断利用市场交易中的强势地位拒绝执行或变相采取对策规避。另外,《办法》本身在实际操作中也遇到不少困难。例如,《办法》对各项违法行为的界定,均以“无正当理由”或“不经供应商同意”作为前提条件,这种言语表述相当模糊,在实际操作时取证难度很大。《办法》对各项违法行为的处罚,规定最多不超出3万元罚款,这在惩治力度上并不构成足够的威慑作用。

(二)零售商不规范收费现象仍较严重

通道费(或进场费)等费用的收取是零售行业长期以来的潜规则,从市场化的角度来看,它可以看作是零售企业为生产厂家创造价值和利润的同时收取的合理回报,但前提是要建立在和谐共存的零供关系基础上,而不是任意压榨供应商。以某大型超市2007年的数据为例,在其综合毛利总额一项中,商品销售所占比例为41.9%,收取供应商的各种费用所占比例高达42.6%;超市在该年度的零售销售业绩成长为38%,收取供应商的费用却增长了45.3%。据了解,以上情况并非个例,许多零售商不仅没有与供应商分享利润的概念,它们在获取销售利润的同时,还把向供应商收费作为自己创收的最主要来源。

(三)不和谐零供关系催生假冒伪劣行为

由于一些零售商片面追求自身利益最大化,对中小供应商变本加厉的滥收费用,促使部分供应商在没有利润保障的情况下,只有强行降低生产成本以求生存,最终造成劣质产品充斥市场,带来严重的社会危害。尤其对于食品行业来说,因为主要成本为原料,所以厂家降低成本的惟一途径就是以次充好,甚至不惜铤而走险,非法添加国家明令禁止的有害物质,牛奶行业“三聚氰胺事件”就是一个沉重的教训。当前,中央政府对食品安全质量空前重视,我们在严格要求食品质量同时,也应关注其源头——生产厂家的利润保障问题,因为厂家在生存压力下,更容易诱发这种不道德的商业行为。

二、几点建议

(一)加大执法力度,强制推行合同示范文本的使用。

交易合同中双方权益的严重不对等,是当前零供矛盾频发的主要因素之一。地方主管部门也曾尝试过推广示范合同文本,但由于缺乏一定的强制性,效果不大。建议国家主管部门明确做出规定,要求零供双方在商业交易中必须使用经国家主管部门核定的合同示范文本,杜绝各种“霸王条款”的滋生。同时,相关主管部门还应根据实际情况,定期对合同范本进行补充或修正,并对合同履行情况进行有效监督。

(二)加强市场监管,将各项收费纳入规范化管理。

根据调查,零售商收取名目繁多的、数额巨大的各种不合理费用也是造成目前零供之间冲突加剧的一个主要因素。许多中小供应商对此不堪重负,甚至最终倒闭破产。建议政府主管部门在遵循市场规律的前提下,明确规定合理收费的种类、费率等行业标准,加强市场的监督和管理力度,切实把收费行为纳入规范化管理中来。例如,通路费(进场费)本身属于价格范畴,应遵循一定的定价规则,实行公平合理的费率标准,如果以零售商为供应商提供的销售网点多少和服务大小等作为确定费率的依据,零售商为供应商提供的增值服务多,供应商提供的费用才可以相应提高。

(三)采取有效措施,严格治理拖欠货款现象。

部分零售商常常以各种理由来拖延结款,或在结款时附加一些苛刻条件,引起中小供应商的强烈不满,零供矛盾由此激化。建议政府主管部门严格按照《办法》的相关规定执行,对恶意拖欠货款的行为要坚决清理、整顿,及时建立事前风险预警机制,对一些货款拖欠数额巨大、可能造成严重社会影响的销售商还要实施重点监控。同时,主管部门还应充分发挥行业协会的桥梁作用,引导交易双方加强自律、诚信经商,促进零售商供应商的互惠互利和共同发展。

(四)制订实施细则,强化《办法》的可操作性。

目前,《办法》作为一份指导性的行业规章,在具体执行过程中还缺乏一定的可操作性。建议各省市政府部门在《办法》的主体框架内,结合本地实际情况,制订出详细的实施细则或补充办法。例如,罚款由哪个部门执行,合同履行由哪个部门监督等具体情况要分工明确,对于严重扰乱市场秩序的不公平交易行为,政府主管部门应加强执法力度,采取必要的强制性措施和具有威慑力的处罚手段,把《办法》真正落到实处,切实保障零售业市场的健康发展。

同时,由于《办法》只是一个部门规章,法律层级不高,缺乏强制力,因此建议国家有关部门尽快研究制定相关的法律法规,依法规范商品流通秩序。

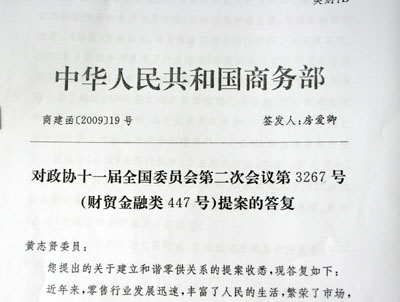

附:商务部对提案《关于加大执法力度 建立和谐零供关系的建议》的答复(截图)