以下文章来源于团结报文史e家,作者郭海南

精彩提要

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。回望历史,1895年《马关条约》的签订使台湾被迫割让,日本殖民统治的50年间,台湾同胞始终心怀祖国,从丘逢甲、徐骧的浴血奋战,到林献堂、蒋渭水的文化启蒙,再到李友邦领导的台湾义勇队驰骋抗日战场,他们以武装抗争、文化坚守和奔赴大陆参战等多种形式,不屈不挠地反抗压迫、捍卫民族尊严。台湾光复的历史雄辩地表明,两岸同胞血脉相连、命运与共,任何企图割裂民族血脉的行径都注定失败。站在新的历史起点,我们更应铭记台湾同胞的爱国传统,坚定维护国家统一和领土完整,携手共创民族复兴的光明未来。

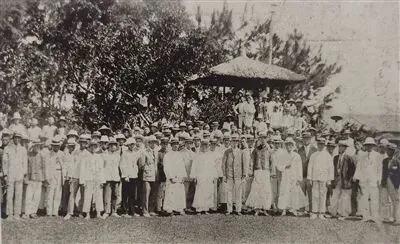

1925年9月3日,台湾文化协会成员在宜兰公园合影。

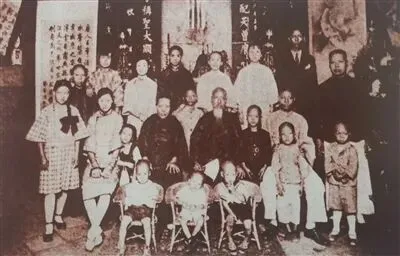

活跃在祖国东南战场的台湾义勇队。

台湾同胞对祖国传统文化的眷恋并未因日本殖民当局的镇压而减弱。图为坚持穿着传统中式服饰的台湾家庭合影。

1895年4月,日本帝国主义以侵略战争手段,逼迫腐败的清政府签订丧权辱国的《马关条约》,强行攫取台湾及澎湖列岛,使台湾同胞在日本殖民统治下悲惨地生活了半个世纪之久。在这50年里,日本殖民统治者以武力残暴镇压屠杀台湾同胞,在文化上实施殖民同化政策,推动皇民化运动,企图从根本上泯灭台湾同胞的祖国意识。面对日本殖民统治者的残酷压迫,台湾同胞始终心向祖国,与日本殖民者进行了不屈不挠的斗争,坚守了台湾同胞的中华民族意识和认同。

[壹] 武装反抗日本殖民统治

1895年6月17日,日本首任驻台湾总督桦山资纪在台北主持始政仪式,标志着日本在台殖民统治的开始,台湾从此沦为日本的殖民地达半个世纪。从台湾被日本侵占的那天起,“誓不臣倭”的台湾同胞就开始了轰轰烈烈的抗日武装斗争,他们始终没有放弃过争取民族解放和回归祖国怀抱的坚定信念。

从1895年6月到10月,不畏强暴的台湾义军和清军官兵前赴后继,抛头颅、洒热血,历经大小百余仗,持续5个多月,在极为艰难的条件下,英勇抗敌。日军占领台北后,台湾同胞反占领的斗争更加迅猛地在全台掀起。丘逢甲率领义军挑起了抗日保台的重任,他与吴汤兴、徐骧、姜绍祖等义军将领并肩作战,迎击日军。抗日义军利用地形优势,以土铳、长枪、大刀为武器,在草莽水泽、山林沟壑与现代化装备的日军近身肉搏,牺牲惨烈。姜绍祖当时只有19岁,是抗日义军中最年轻的首领。他“闻台北一破,慷慨散家财,募团勇”,迅速组建起一支500多人的“敢”字义勇军,“与日军接战,身先士卒”,终因寡不敌众,自尽而亡。临死前,他题下绝命诗:“边戍孤军自一枝,九回肠断事可知。男儿应为国家计,岂敢偷生降敌夷”,表达了“为国保台”的爱国情怀。为守卫台南的最后防线,徐骧在激烈拼杀中身负重伤,仍跃起高呼:“大丈夫为国死,可无憾”,壮烈牺牲。台湾同胞以英勇的战斗,用自己的鲜血为中国人民近百年反帝斗争史谱写了绚丽的篇章。

1895年11月中旬,桦山资纪宣称全岛完全平定。然而,台湾同胞反抗日本殖民统治的斗争却从未停息。12月30日,黑旗军旧部林大北即在宜兰揭竿而起,以“驱逐倭奴、恢复中华”为号召,打响了全台沦陷后反抗日本殖民统治的第一枪。从日据初期到1915年,台湾同胞进行了长达20年的以农民为主体的轰轰烈烈的抗日武装斗争。日据初期的武装斗争,回归祖国是台湾同胞的共同心声。在北部,胡嘉猷等人在檄文中公开宣布:“此次征倭,上报国家,下救生民。”他们使用清廷“赏戴蓝翎”头衔和光绪年号,并称“诸国皆我清朝和好之国”,以恢复中国对台湾的主权为诉求。在中部,柯铁虎等人在大坪顶上竖起的义旗,书写“奉清征倭”四个大字,以回归祖国相号召。这一切,充分体现了台湾同胞强烈的祖国意识。

辛亥革命的胜利,极大鼓舞了台湾同胞的革命斗志,从而掀起了一波又一波的武装反抗日本殖民统治的斗争。苗栗事件就是在辛亥革命的影响下发生的。当时,同盟会会员罗福星返回台湾,在苗栗、台北等地秘密发展革命组织。1913年3月15日,罗福星在苗栗召开各地抗日志士大会,发表《大革命宣言》,号召台湾同胞团结起来,配合祖国革命,开展抗日斗争。他们进行军事编制,准备发动起义。由于被日本警察发现,参加者纷纷被捕。罗福星在法庭上公开承认此举目的是“使本岛(台湾)复归中国所有”。1914年3月,罗福星英勇就义,同案受审的有261人,6人被判处死刑。

1915年又发生余清芳、罗俊、江定等人领导的噍吧哖起义,即西来庵事件。当时在辛亥革命的影响下,台湾同胞的爱国情绪相当高涨,余清芳等人利用宗教信仰,鼓吹抗日。他们以台南西来庵为据点,广募党徒,筹集军费,攻打甲仙埔支厅的几个警察派出所,杀死日本官吏等数十人,被日本警察和军队打败,牺牲惨重。从此以后,台湾同胞的抗日运动基本上从武装斗争向非暴力抗争转化。

[贰] 抵制和反抗日本同化政策及皇民化运动

日本占据台湾后,逐步确立以同化政策作为统治台湾的基本方针。台湾首任文官总督田健治郎表示,同化政策的精神是“内地延长主义”,也就是将台湾视为日本内地的延长,目的是“使台湾民众成为完全之日本民臣,效忠日本朝廷,加以教化善导,以涵养其对国家之义务观念”。

日本殖民者在台统治的一个重要措施,就是要切断台湾同胞与祖国大陆的联系。他们实行奴化教育和强制推行民族同化政策,日语更是同化教育的核心。1904年后,日语教学开始逐渐占据压倒的地位,台湾学制进一步日本化,汉文改为选修课,升学考试必须用日文进行,台湾青少年一代懂汉文的人越来越少,台湾同胞对此忧心忡忡。爱国诗人蔡惠如在祝《台湾民报》创刊一文中称:“汉字本来是世界上最深奥的文字,不容易明白,而且学生时代既没有受过汉文的教育,那里会懂汉文的理义。汉文这样难懂又没奖励的机会,所以我们台湾的兄弟自二十年来已经废弃不惯了。噫!我想到这个地方,泪珠儿直滚下来了!”

台湾同胞为了抵制日本殖民者的同化政策,进行了不屈不挠的斗争。早在日本殖民统治初期,台湾同胞就利用传统书房进行中华文化的传承教育。1898年3月,全台湾书房有1707所、学生29941人,平均每间书房约有学生17人。教师中,具备秀才以上资格的多达814人,他们原即开设私塾招收学生为谋生,如今在异族统治下,传授台人子弟汉文,维系传统文化,并作为民族精神寄托所在,他们的活动对于保存汉文化,激发台湾同胞的故国情怀发挥了积极作用。

为启发民智、宣扬民族文化、促进台湾同胞民族意识的觉醒,1921年10月17日,台湾文化协会在台北静修女子学校成立。台湾文化协会主要创立者蒋渭水在《台湾民报》上发表文章说:“台湾人现实有病了,是没有人才可治的,所以本会目前不得不先着手医治这个病根。我诊断的结果,台湾人所患的病,是智识的营养不良症,除非服下知识的营养品,是万万不能治愈的。文化运动是对这病唯一的治疗法,文化协会就是专门讲究并施行治疗的机关。”台湾文化协会成立后,开展了一系列文化启蒙运动。设置读报社,举办各种讲习会,举办全岛巡回的文化讲演会,话剧运动和电影巡回放映等。

对台湾同胞影响最大的是举行文化演讲会。以民族运动领导者林献堂为首,文化协会的要员全员出动,充当演讲的“辩士”。“辩士”的派遣并不是全由文化协会本部指派,台北、台中、台南三处各自为战,大体上北部由蒋渭水、中部由林献堂、南部由蔡培火分别联络,约定日期,“辩士”自己掏腰包买车票,地方人士供给膳宿,这样文化协会和广大民众打成一片,搞得有声有色。由于当时一般民众文化程度较低,用现身说法的演讲形式传授新知识、新思想是最易为人接受和欢迎。文化协会的重要成员叶荣钟回忆说:“有些交通不便的地方,甚至用山轿迎送,用大鼓吹做先导,宛如和请妈祖的情形相仿佛。”按照日本殖民者的记载,文化协会的一个演讲活动,往往就变成一场变相的反日示威活动。因为文化协会的演讲遍布台湾的乡村和城市,对台湾社会各界民众的文化启蒙和民族意识的觉醒,起到了非常大的促进作用。

1937年七七事变爆发后,台湾进入战时状态,日本在台湾的殖民地政策开始从缓进的同化政策转化为激进的皇民化运动。皇民化运动实质是一场对殖民地人民的空前的强制同化运动。这一运动以斩断中华文化脐带、灌输日本皇国精神为核心,企图将中华民族一分子的台湾汉族及原住民强制同化为日本皇民,塑造一批在日本统治面前俯首帖耳的畸形的日本人,并借战争之机驱使台湾人民、搜刮台湾富源。主要表现在强制推行日语,禁止汉文;实施改姓名运动;强制推行日常生活的日本化,在各地修建神社等。

皇民化运动引起台湾同胞的抵制和反抗。当时汉语虽然被禁止使用,但民众仍在暗中学习,日据末期尚有不少民众延聘教师教授中文。冲破重重阻力一直生存下来的汉学书房,至1943年才因总督府强行禁止而关闭。台湾同胞在一些公开场合不得不说日语,但在家中大多还是以台湾方言(主要是闽南话)交谈。林献堂终身不学日语,依然保持汉民族的穿着和习性,与日本人交谈则带翻译。在日语讲习所,人们表面上学习日语,一旦日籍教师离去,便用汉语交谈。改姓名运动也受到相当的冷遇。1940年2月至1943年11月,台湾改姓名户数占总户口数的1.69%,人口占总人口的2.06%。台湾同胞就算改了姓名,也大多带有浓厚的民族色彩。如姓陈改为颍川、姓黄的改为江夏、姓刘改为中山等,以示对祖国故地的怀念。日本殖民者以各种优待和鼓励措施推行的神社崇拜,受到台湾同胞的排斥。在乡间,普通老百姓更是对日本式的信仰不明就里,对于天照大神,他们说:“上面叫我们拜它,所以才拜”“上面要我们早晚拜它,所以我们拜它,但不知道是什么意思”。

抵制日本殖民者的同化政策及皇民化运动,保持中华民族的民族精神,一直是日据时期绝大多数台湾同胞的自觉行动。台湾农民运动先驱李应章,“一反过去到日本做毕业‘修学旅行’的惯例,组织观光团到当时的革命根据地广州旅行。”通过此次旅行,他体会到祖国革命的伟大,明确了革命道路。1923年,台湾青年翁泽生在台湾太平公学校参加校友会时,听到会上讲的都是日本话,就跳上讲台,用闽南话发表演讲。他大声疾呼:“中国人在自己的国土上不能讲自己的语言,世界上还有比这种不自由更痛苦、更耻辱的事吗?”日籍校长上台制止,与会者支持其继续演讲,会场陷入混乱,此为轰动一时的“太平公学校事件”。1936年,台湾作家巫永福在诗歌《祖国》中通过强烈的意象和反复的修辞,表达了日据时期台湾同胞对祖国的思念和呼唤。他在《祖国》一诗中写道:“未曾见过的祖国,隔着海似近似远,梦见,在书上看见的祖国,流过几千年在我血液里,住在我胸脯里的影子,在我心里反响。”钟理和在其代表作《原乡人》中指出:“原乡人的血,必须流返原乡,才会停止沸腾。”

日本殖民统治台湾50年,尽管对台湾同胞施行日本教育,强制皇民化,但改变不了两岸人民血脉相连、文化相通的事实。台湾士绅杨肇嘉在回忆录中指出:“台湾人民永远不会忘记祖国,也永远不会丢弃民族文化!在日本人强暴统治下,度过了艰辛苦难的五十年之后,我们全体台湾人民始终以纯洁的中华血统归还给祖国,以纯洁的爱国心奉献给祖国。作为台湾省一分子的我,禁不住深深感到由衷的愉快!”林献堂同样抱有明确的祖国意识,他说:“应知台胞在过去五十年中,不断向日本帝国主义斗争,壮烈牺牲,前仆后继,所为何来?简言之,为民族主义也,明乎此一切可不辩自明矣。”连日本人也不得不承认,皇民化并不成功,末任总督安藤利吉说道:“如果统治真正掌握了民心,即使敌人登陆,全岛化为战场,台湾同胞也会协助我皇军,挺身粉碎登陆部队。真正的皇民化必须如此。但是,相反的,台湾同胞万一和敌人的登陆部队内应外通,从背后偷袭我皇军,情形不就极为严重?而且,据本人所见,对台湾同胞并无绝对加以信赖的勇气和自信。”

[叁] 奔赴祖国大陆参加抗战

七七事变后,中国全民族抗战开辟了世界第一个大规模反法西斯战场,打破了日本的“速战速决”战略,给台湾同胞的抗日斗争带来了新的希望。无数台湾同胞抱着“救台湾必先救祖国”的理念,自觉将自己的命运与祖国的解放结合起来,投入全民族抗战的洪流,以鲜血和生命证明自己是中国人,是中华民族大家庭中不可分离的成员,谱写了中华儿女共赴国难、共御外侮的光辉篇章。

在祖国东南沿海,以李友邦为领导的台湾义勇队和台湾少年团,积极从事“对敌政治,医务诊疗,生产报国,宣慰军民”的工作,得到了抗战军民的高度评价。1939年2月22日,在中国共产党直接支持和指导下,台湾义勇队和台湾少年团在浙江金华酒坊巷18号宣告成立,李友邦任台湾义勇队队长和台湾少年团团长。台湾义勇队是由台湾同胞组成,直接参加祖国抗战的人数最多、影响最大、持续时间最长的抗日队伍,也是全国唯一具有正规军编制的台胞抗日力量。台湾义勇队的队员臂章上都印有“复疆”二字,表达了为中国和中华民族光复台湾这一疆土的意志。李友邦在成立大会上宣布:“台湾义勇队、台湾少年团正式成立了,爱国台胞要举起抗日、爱国的大旗,积极投入到抗日战争中去,为‘保卫祖国、收复台湾’奋斗到底!”

台湾义勇队和台湾少年团作为一支特殊的抗日队伍,他们以抗日救国为己任,各尽所能,积极从事生产、情报、策反、宣传、医疗等工作。1940年4月,台湾义勇队创办抗日救亡进步刊物《台湾先锋》,竭力宣传台湾是中国的领土,宣传台湾革命斗争的历史,宣传把抗战进行到底及台湾义勇队和台湾少年团的革命活动。李友邦也多次发表文章,念念不忘祖国。他在《台胞未忘祖国》一文中指出:“台湾割后,迄于今日,已四十余年。虽日寇竭死力以奴化,务使台人忘其祖国以永久奴役于日人,然台人眷念祖国的深情,实与日俱增,时间愈久,具情愈殷,是并未尝有时刻的忘却过。”

原台盟总部副主席李纯青曾言:“每个台湾人寻找祖国的经历,都是一部千万行的叙事诗。”在全民族抗战中,有数以万计的台湾同胞奔赴祖国大陆,投身抗日救亡前线。1938年,翁泽生的妹妹冯志坚(翁阿冬),从新加坡奔赴祖国参加抗战,是延安参加抗日的第一位台湾女性。她立誓要把血泪变成锐利的刺刀,刺在每个敌人的身上。1940年,钟浩东、萧道应、蒋碧玉、黄素贞、李南锋五位台湾热血青年,不满日本殖民统治,踏上了回祖国参加抗战的曲折路程。他们乘船从上海辗转到达香港,再从香港进入广东,先是找不到可以接收的单位,后又被怀疑是日本间谍,差点被枪毙,幸得丘逢甲之子丘念台解救才得以脱困,后加入丘念台领导的“东区服务队”,从事抗战敌后工作,一直到抗战胜利。1943年冬,台胞李子秀被日军强征入伍,到日本炮兵学校受训。他身困异邦,心向祖国,冒着生命危险,突破重重关卡,最终到达晋察冀军区担任炮兵教官。1944年,台湾青年吴思汉担心自己在大学毕业前被日本殖民者强征到前线,与祖国军队枪口相向,立志要回到祖国参加抗日。为此他历时一年多,辗转万余里才到达目的地。他曾在鸭绿江边深情呼唤:“祖国啊,请你看我一眼,你的台湾儿子回来了!”抗战期间,正在日本读书的杨美华深受抗日救国思想影响,于1945年2月放弃未完成的学业,只身回国参加抗战。同学们的劝阻没有改变她的决心,她表示:“我是中国人,连中国话都不会说,祖国是什么样子都没见过,只要能踏上祖国的土地上为祖国母亲尽微薄之力,就是死了也心甘情愿。”

抗战期间,台湾同胞活跃在各条战线上,在祖国大地留下了光辉足迹。抗战爆发后,雾峰林家第八代传人林正亨舍弃他钟爱的美术专业,报考南京中央陆军军官学校。毕业后,他舍妻别子,走上抗日前线,从昆仑关一直打到缅甸战场。奔赴昆仑关之前,林正亨拍了一张戎装照片寄给了妹妹。照片里,他英姿勃勃,目光坚毅。满怀报国热血的他,在照片上写下这样的文字:“戎装难掩书生面,铁石岂如壮士心,从此北骋南驰戴日月,衣霜雪。笑斫倭奴头当球,饥餐倭奴肉与血,国土未复时,困杀身心不歇!”1934年,15岁的蔡啸奔赴祖国大陆寻找抗战队伍。1939年,在硝烟弥漫的抗日战场上,蔡啸加入中国共产党。他先后担任新四军第6师第16旅教导营营长、旅部参谋处作战教育科科长等职务,率部与敌人进行了顽强的斗争,在抗日战争中屡建战功。何非光以电影为武器,通过影视作品宣传抗日。在艰苦的条件下,他在重庆拍摄了《保家乡》《东亚之光》《气壮山河》《血溅樱花》等多部抗战影片。其中《东亚之光》以独特的题材选择和表现方式获得巨大成功,被誉为“银幕上的一柄正义之剑”。

战争期间,许多台湾同胞组织了抗日团体,但由于力量分散,不利于抗日活动的开展。1941年,为了最广泛地团结全国台湾革命志士,共同凝聚成强有力的抗日力量,在大陆的台湾同胞抗日团体在重庆联合成立台湾革命同盟会,誓言效命疆场,收复台湾。台湾同胞参加祖国的抗战,充分显示出台湾人民作为中华民族一分子,在民族危亡的紧要关头,与祖国人民同生死共患难的英勇精神,他们的斗争,为抗战的胜利、台湾的光复作出了积极贡献。

在日本殖民统治台湾50年之间,台湾同胞的祖国意识始终占据主流,这不仅反映在坚持不屈不挠的抗日斗争中,更充分反映在日本战败,台湾回到祖国怀抱的欢天喜地之中。1945年10月25日,中国政府在台北市公会堂(今中山堂)举行中国战区台湾省受降仪式。这一天,台北市40余万回归祖国的台湾同胞,“老幼俱易新装,家家遍悬灯彩,相逢道贺,如迎新岁,鞭炮锣鼓之声,响彻云霄,狮龙遍舞全市,途为之塞”。

透过历史我们看到,祖国意识是台湾同胞在反抗日本殖民压迫斗争中涌动于心底的潜流。尽管海峡两岸尚未完全统一,但两岸同胞有共同的历史、共同的家园,同根同源、心手相连。无论“台独”分子抛出什么样的“祖国论”,都改变不了两岸同属一个中国的客观事实,扼杀不了台湾同胞的祖国意识。实现祖国完全统一,是海内外中华儿女的共同心愿,是大势所趋、大义所在、民心所向,谁都无法阻挡。两岸同胞应携起手来,坚定守护中华民族共同家园,坚定共创中华民族绵长福祉,坚定铸牢中华民族共同体意识,坚定实现中华民族伟大复兴。