编者按:

1945年10月25日,中国政府正式宣告“自即日起,台湾及澎湖列岛已正式重入中国版图。所有一切土地、人民、政事皆已置于中国主权之下”,这标志着日本在台湾50年殖民统治的终结。台湾各地舞狮舞龙,家家户户张灯结彩,庆祝回到祖国怀抱。

“光复后已觉有可爱护的国家、可尽忠的民族,永不愿再见到有破碎的国家、分裂的民族。”这是林献堂代表台湾光复致敬团发表的谈话。史海钩沉,在台湾光复73周年的今天,我们节选《台湾光复致敬团》一文,以回忆历史的方式向光复台湾的先辈们致敬,向致力祖国统一的同胞们致敬!

台湾光复致敬团

1945年10月25日,日本在台湾50年的殖民统治彻底结束,台湾重回祖国怀抱。台北三十万左右同胞,共同庆祝这一具有重大历史意义的日子,这一天也被定为“台湾光复日”。

光复初期,百废待兴,关于政治、经济、文化、农业等问题,都面临着再次融入祖国的艰巨任务。以林献堂为首的台籍精英,为恢复战后台湾的经济,广集民意,积极协助政府重建台湾。

在日本统治台湾的50年里,面对其残暴的殖民统治,台湾人民拿起刀枪,前仆后继展开不懈抗争。而在不见硝烟的“文斗”战场上,林献堂领导台湾民众坚持“柔性抗日”的方针,领导台湾人民从事集会请愿等各种政治活动,反对日本殖民当局对台湾人民的歧视与奴化政策,争取民族平等,主张民族自决,被认为是台湾民族运动的先驱者。

在台湾光复之初,林献堂对国民党和国民政府的态度非常热情,尽其所能为国民政府效力。他将强烈的国家和民族感情寄托在了收复台湾的国民党和国民政府身上,渴望能够感受到在日本殖民统治时期从未感受到过的国家归属感和认同感,享受到此前自己一直在为台人争取的民主自由权利。

海峡两岸长达五十余年的分离,使岛内居民无论是在语言还是在政治、文化等方面对大陆都了解甚少。南京国民政府在接收台湾的过程中,对岛内舆情也有把握不准、措置失当之处。因此,当时的台湾民众和政府的对立情绪随着接收的进行日渐滋长。丘念台、林献堂等台湾爱国人士抱着疏通两岸、沟通上下的良好愿望,组建“台湾光复致敬团”到大陆访间,并向当时的南京国民政府表示敬意,以传达台湾人民心向祖国、热爱祖国的衷情。这是战后加强海峡两岸情感沟通、化解岛内民众不断积累的对面情绪,以及与大陆隔阂的一次积极行动。

1946年6月起,丘念台先生奔走于台湾各县市,邀集各界知名人士组团到大陆访问。团体名称原称“台湾光复谢恩团”,后更名为“台湾光复致敬团”。经过两个多月的准备,“台湾光复致敬团”终于在1946年8月下旬组成。丘念台先生在筹备光复致敬团期间,还在岛内呼吁台湾民众为大陆抗日阵亡将士的遗属募集捐款。

光复致敬团组建之初,丘念台便为这次大陆之行制定了三项主要任务:一、谒拜中山陵;二、晋谒蒋主席及向中央各首长致敬,并献金抚慰抗战阵亡将士家属,救济战乱灾胞,暨充实教育设备;三、恭祭黄帝陵。

就在致敬团出发前夕,台湾省长官公署因害怕台湾地方到中央政府发表对其不利的言论,竟提出五项苛刻的条件:“一、不许做过日本贵族院议员的林献堂出任团长;二、不许曾受公署拘留过的台绅陈忻做团员;三、必须自台北直赴南京,不得在上海停留及先接受台湾人团体的招待;四、不可上庐山晋见蒋主席;五、不必前往西安祭黄陵。”[1]

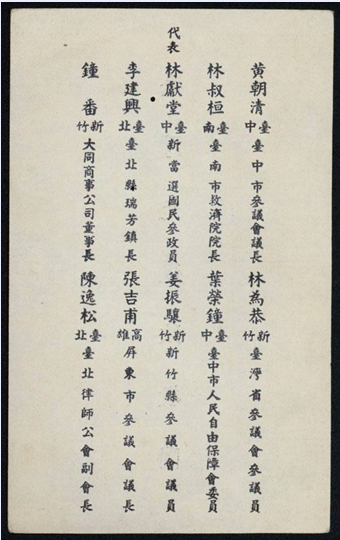

台湾光复致敬团为能顺利前往祖国大陆,万不得已只好接受长官公署的苛刻条件,取消推举德高望重的林献堂先生为致敬团团长的最初设想;另外陈忻先生则以财务委员的身份参加致敬团,而非正式团员。由此,来自台湾各县市的各界知名士绅组成的“台湾光复致敬团”,最终人员有:顾问丘念台,团员黄朝清、林叔恒、林献堂、李建兴、钟番林为恭、叶荣钟、蒋振骧、张吉甫、陈逸松,另有财务委员陈忻,秘书林宪、李德松、陈宰衡,共计15人。

8月29日14时,致敬团一行15人,搭乘班机抵沪,上海同乡会接待。30日,全体乘火车赴南京。31日,致敬团拜中山陵,表达了对国父孙中山的崇敬之情。后又拜会国民政府、司法院、考试院、监察院等中央政府机构,表达台湾民众向当时中央政府各首长及各界的致敬之意,并就台湾接收过程中出现的重大问题向各部门陈述情况、申明态度、交流意见。

9月6日,致敬团飞西安,游览参观。为了向世人宣告遭受日本殖民统治长达50年的“台湾六百万炎黄子孙,二千三百余方里版图,已归祖国,籍表台湾同胞拳拳之诚”,表达重回祖国怀抱的民族感情和认祖归宗的情怀。台湾光复致敬团的另一项重要任务就是祭拜黄帝陵。正如林献堂所说:“如交通便利,并拟前往西安,谒黄帝陵,拜告以台湾六百万炎黄子孙,二千三百余方里版图已归祖国,藉表台湾同胞拳拳之诚,是为本团之唯一任务。”12日,在耀县,因交通阻隔,至黄陵县尚有百余里,丘念台率团举行盛大的仪式,遥祭黄帝陵。祭文如下:

台湾光复致敬团,耀县遥祭黄帝陵文:中华民国三十五年,九月十二日,台湾光复致敬团代表林献堂,李建兴,林叔恒,钟番,黄朝清,姜振骧,张吉甫,叶荣钟,陈逸松,林为恭,职员丘念台,陈析,陈宰衡,李德松,林宪等,于台湾六百五十万同胞,脱离日寇统治,重归祖国版图一周年

之期,特从万里海外,飞归我中华民族发祥故土秦陇之郊,志切趋陵,继为雨阻,相距两百里,未厥前行,谨以心香祭品遥祭于我民族奠基远祖轩辕黄帝陵曰:

缅我民族,肇源西疆,涿鹿一战,苗蛮逃荒,南针历数,书契暨桑,武功文化,族姓斯展,贤杰继起,周秦汉唐,内安外攘,国土用光,追尊远德,国祖轩皇,遂于明末,郑氏开台,闽粤汉裔,东渡海限,驱荷抗清,披劈草叶,声威远被,祖业不废,亘三百载,物阜民方,甲午不幸,乃沦侨寇,弹尽援绝,民主奋斗,五十年来,惨苦痛疚,压迫剥削,欺聚骗诱,向往故园,日夜祈救,八年战争,民族更生,旧耻尽雪,旧土重享,自由解放,全台欢庆,察功族德,日月光明,时将周岁,特向告祭,稍致微敬,远溯先世,天雨阻道,期复难衍,二百里程,乃不能前,郊原布祭,瞻望缠绵,桥山苍苍,河渭汤汤,千秋远祖,尚其来飨[2]。

全篇祭文情真意切、慷慨激昂,追述了中华民族开疆拓土、建设台湾的辉煌历史,痛陈了台湾人民在日本殖民统治下的悲惨命运,表达了抗战胜利后台湾人民重获解放的兴奋和心向祖国、回归祖国的爱国情怀。正如林献堂代表“致敬团”发表的谈话,“光复后已觉有可爱护的国家、可尽忠的民族,永不愿再见到有破碎的国家、分裂的民族。”

9月30日,在南京国民政府礼堂,台湾光复致敬团见蒋介石,丘念台先读颂词,林献堂献长方形之旗,上绣“国族之光”,及台胞捐献给抗战阵亡将士遗族和救济战地难民的献金,共计法币五千万元。蒋介石问及林献堂“台湾人民之苦痛”及“青年之体格”,林献堂回答“失业及物价腾贵”、青年“受日人之军事训练,渐次向上”。并请蒋介石赴台视察。[3]光复致敬团在大陆辗转完成任务之后,于10月5日经上海返回台湾。

台湾光复致敬团到大陆实地参访,向当时的国民政府各部会反映情况,向蒋介石表示敬意,把台湾和祖国紧紧联系在一起。致敬团事先制定的各项任务均如愿完成,并向国民政府传递了台湾民众和台湾岛内的实际情况,尽量沟通上下、消除隔阂。致敬团成员自踏入祖国大陆那一刻起,无时无处不感受到大陆各界民众对他们的殷殷关爱之情。在耀县,致敬团祭奠完黄陵返回时,“民众夹道欢迎,不断燃放爆竹,并尾送到车站去”。所有这一切无形之中让致敬团成员深切感受到祖国人民对台胞的感召和关爱,浓浓的民族情和同胞爱将祖国大陆与隔离了51年的台湾同胞紧密的联结起来。这有助于台湾民众了解大陆,疏解两岸长期形成的隔膜,在民众间重新建立互信。

林献堂先生曾说:“我们六百三十万同胞,虽然在日本压迫之下,但没有一天忘记祖国。”在摆脱日本长达50年的统治,回归祖国一周年之际,台湾光复致敬团前往祖国大陆,祭告我民族始祖,虽抱憾未亲抵黄帝陵,但却是反映了台湾人民认祖归宗,重归祖国大陆的拳拳爱国心。(文/李卓君)